Surat Edaran, Aturan atau Anjuran?

Belum

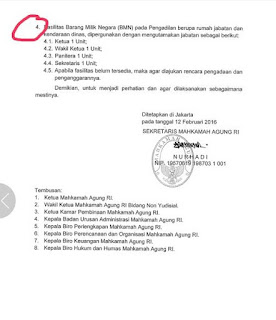

lama ini, beredar Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung mengenai

Ketatalaksanaan Pengadilan. Yang sedikit unik dan langsung memantik reaksi khususnya

dari kalangan Hakim, adalah apa yang dituangkan dalam poin nomor 4 Surat Edaran

tersebut mengenai urutan prioritas penggunaan fasilitas barang milik Negara,

baik Rumah Jabatan maupun Kendaraan Dinas. Dimana tak tertuang satu kata pun

yang bersinggungan dengan Hakim, maupun jabatan Hakim.

Berbeda dengan semangat yang akhir-akhir ini tengah dikibarkan berbagai pihak, kalangan internal Hakim, Lembaga Legislatif, Komisi Yudisial, bahkan Mahkamah Agung sendiri, yakni menjadikan Pengadilan sebagai rumah yang nyaman bagi para Hakim, maka apa yang termuat di dalam Surat Edaran tersebut laksana berada pada satu kutub yang bertentangan.

Bertubi-tubinya berita buruk yang menimpa institusi yudisial kita, kian memperpuruk citra –bila itu dianggap penting – Pengadilan, terkhusus lagi Hakim di dalam benak para pencari keadilan. Suap, gratifikasi, selingkuh, dan bermacam pelanggaran hukum maupun etik lainnya, itulah yang diingat publik mengenai kinerja institusi yang kita cintai ini. Dan tak dapat disangkal, itu dinisbahkan kepada Hakim. Hampir semuanya. Identifikasi semacam itu, tidak sepenuhnya keliru. Karena tatkala seseorang ditanyakan tentang Pengadilan, maka hal yang spontan terlintas dalam benaknya adalah Hakim. Singkatnya, baik-buruk Pengadilan, akan ditudingkan kepada Hakim dan kelakuan Hakimnya.

Namun demikian, tanpa menafikan berbagai perbaikan dan peningkatan kesejahteraan yang terjadi –dan tentunya diperjuangkan- akhir-akhir ini, tak perlu dibantah bahwa sebagian besar Hakim masih diperlakukan sebagai pesinggah di institusinya sendiri. Siklus mutasi 3-4 tahunan, memang tak memungkinkan Hakim menjadi tuan rumah di tiap Pengadilan dimana ia ditugaskan oleh Negara. Lebih dari itu, statusnya sebagai pesinggah menyebabkan Hakim tak kunjung mendapatkan perlakuan khusus, baik sebagai tamu apalagi sebagai empunya rumah.

Masih terlintas pengorbanan waktu, tenaga, biaya, bahkan degup jantung para Hakim yang gigih berjuang demi pemenuhan Hak konstitusional Hakim sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Mereka –dan yang membuat penulis tidak enak hati bila mengingat momen itu-, secara sporadis maupun sistematis, merancang perjuangan bagaimana meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan Hakim, di tengah skeptisme dari kalangan eksternal, dan pressure kelas satu dari kalangan internal sendiri. Penggalangan dukungan di media sosial, hearing dengan beberapa pemegang kewenangan, serta Hak Uji Materiil Undang-undang di 4 Lingkungan Peradilan, gigih dilakukan saat kalangan internal Hakim sendiri digerogoti keraguan, ketakpedulian, bahkan ancaman mengenai soliditas,

Namun saat perjuangan itu membuahkan hasil, tak hanya para pejuang itu yang menikmatinya, semua kalangan Hakim merasakan buah dari skeptisme, dan pressure yang selama proses perjuangan itu mengalami pasang surut. Kini saat mayoritas Hakim terbuai oleh besarnya tunjangan mereka, masih ada perjuangan lain yang tengah digerakkan. Menempatkan Hakim pada marwah dan martabatnya semula, menjadikan Pengadilan sebagai rumah yang nyaman bagi Hakim. Tak sedikit pula upaya lanjutan demi tegaknya marwah Hakim dalam Pengadilan, seperti diajukannya Hak Uji Materiil terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, yang sayangnya hingga saat ini tak jelas nasib dan rimbanya.

Maka bergeraklah orang-orang terhormat -dan melek- dari internal Hakim yang peduli akan kelanjutan perjuangan tersebut, untuk mewujudkan sebuah undang-undang yang mengatur khusus mengenai jabatan Hakim. Tak hanya melulu bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan embel-embel finansial lainnya, namun sekali lagi, menempatkan Hakim pada marwah dan martabat mereka, seperti seharusnya. Baik di dalam Pengadilan maupun terhadap institusi di luar kekuasaan yudisial.

Persoalan klasiknya adalah, terkadang apa yang dirancang di bawah (diistilahkan demikian, tak ada kaitannya dengan subordinasi kekuasaan yudisial di daerah), tidak sinkron dengan apa yang dikehendaki di atas (Mahkamah Agung). Ini tercermin dari Surat Edaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung tersebut, yang secara negasi menempatkan Hakim bukan menjadi bagian penting dari Pengadilan, meski sebatas prioritas pemakaian Barang Milik Negara.

Saya haqqul yaqin, para Hakim mengapresiasi sebesar-besarnya atas apa yang dilakukan oleh Sekretaris Mahkamah Agung selama ini, bagaimana beliau mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dalam pelaporan keuangannya, bagaimana proses akselerasi publikasi perkara yang tentu terdapat andil Sekretaris Mahkamah Agung disana, atau bagaimana kesejahteraan pegawai Pengadilan meningkat drastis, hanya beberapa saat setelah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 diterbitkan pemerintah.

Namun yang mungkin agak terlewat dari kajian Sekretaris Mahkamah Agung adalah, apa kabar pengalokasian anggaran untuk Hakim? Apakah pemenuhan hak-hak sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 telah ditunaikan secara utuh? Kalau tidak, masalahnya ada dimana? Apakah alokasi anggaran dari APBN tidak mencukupi? Apakah hanya cukup untuk merenovasi gedung Mahkamah Agung di Jakarta sana? Sementara untuk Rumah Dinas di daerah, tidaklah urgen. Terlebih ternyata Rumah Dinas yang ada pun, bukan lagi Hakim yang menjadi prioritasnya.

Sebenarnya

bila ditelaah, eksistensi SE Sekma itu tak kalah ringkihnya dengan kedudukan

Hakim saat ini. Penganalogian implementasinya, sama-sama invisible -bukan invincible-

dan dilematis. Bila dianggap sebagai sebuah aturan, maka Surat Edaranitu menerabas

ketentuan mengenai hak jabatan Hakim, baik dalam Paket Undang-Undang 3 Peradilan, apalagi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Jadi dalam hal ini antinomy Lex Superiori derogate legi inferiori tegas dapat diberlakukan.

Terlebih bila SE Sekma itu hanya dianggap anjuran, maka tak lebih dan tak

kurang hanya bersifat himbauan. yang tak bersanksi bila disimpangi.

Surat Edaran, sesuai dengan nomenklaturnya sejatinya hanya berupa edaran. Sifat imperative dari Surat Edaran tersebut pun tidak berimpilikasi sanksi. Namun pertanyaannya, apakah bawahan dari Sekretaris Mahkamah Agung baik di pusat maupun di daerah, berani membantah Surat Edaran itu? Lantas, bila itu dipaksakan menjadi rujukan hukum dari penentuan siapa yang berhak atas fasilitas Barang Milik Negara, bisa apa Hakim? Bukankah penentu kebijakan soal ini adalah Sekretaris Pengadilan, paling mentok Ketua Pengadilan ataupun dalam hal-hal tertentu adalah Wakil Ketua Pengadilan? Itulah dilematisnya Hakim. Tak berperan dalam penentuan kebijakan kesekretariatan. Saat Ketua dan Wakil Ketua telah mendapatkan prioritas pemakaian Barang Milik Negara, siapa yang akan menggugat dan memperjuangkan dimasukannya Hakim –karena jabatannya- di dalam penggunaan fasilitas Barang Milik Negara tersebut?

Surat Edaran tersebut seperti tamparan keras di hadapan publik dan kalangan Hakim sendiri, yang menyadarkan betapa riskan dan ringkihnya kedudukan Hakim saat ini. Betapa Hakim yang secara de jure adalah Pejabat Negara, tak diakui eksistensinya oleh lembaganya sendiri untuk mendapatkan prioritas hak sebagaimana yang sejatinya telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012.

Sebagian dari Hakim tahu diri, saat minimnya Barang Milik Negara, membuat Hakim rela merogoh kocek sendiri, setiap tahun dan setiap mutasi demi terpenuhinya kebutuhan akan rumah tinggal yang layak bagi keluarga, kendaraan yang layak untuk pulang-pergi kerja, atau bahkan sarana dan prasarana penunjang kinerja, saat anggaran kantor tak dapat diandalkan untuk menutupinya. Bahkan sebagian besar dari Hakim mengalami hal itu berulang kali, sampai dengan saat ini, dan secara alamiah bergeser menjadi sebuah permakluman yang terpaksa dilakukan.

Tak ada niat untuk mengeluh, tak bersyukur atau tutup mata atas berbagai perbaikan yang berlangsung selama ini, baik atas andil para pejuang yang menuntut pemenuhan hak konstitusional Hakim, ataupun inisiatif ex officio dari pihak lain di Mahkamah Agung sendiri. Namun keberadaan Surat Edaran itu seolah membangunkan Hakim dari nina-bobo kenyamanan tunjangan, betapa ternyata Hakim harus berjuang lagi menuntut pengakuan atas sebuah eksistensi. Sampai-sampai ada yang berpikir –agak- galau, apabila ada 4 rumah dinas atau 4 kendaraan bermotor dinas yang sudah kadung digunakan oleh Ketua, Wakil dan 2 orang Hakim, apakah akan ditarik demi memenuhi rasa keadilan sebagaimana tercermin dalam Surat Edaran tersebut?

Pun halnya bila Barang Milik Negara tersebut tidak atau belum tersedia, maka harus diajukan rencana pengadaan dan penganggarannya, dan tentunya tetap tidak ada hak prioritas Hakim untuk memanfaatkannya. Membuat kami pun mengingat-ingat, sejak kapan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 dicabut, atau dinyatakan tidak berlaku?

Sinergitas konsep antara Hakim –meminjam istilah politik- akar rumput, dengan pemegang kebijakan di pusat, harus dipertemukan terkait persoalan ini. Supaya terumuskan suatu formulasi kebijakan yang jernih, fair dan yang paling penting adalah konstitusional. Itulah intisari dari getolnya diskusi-diskusi di media sosial, antara sesama Hakim maupun dengan kalangan eksternal lain, yakni berujung pada tujuan yang sama Hakim yang berintegritas, professional dan dapat dipercaya.

Teringat kalimat sakti yang kerap diungkapkan oleh Komisi Yudisial, yakni mewujudkan Hakim yang Jujur, Bersih, Transparan dan Profesional, namun kali ini menimbulkan pertanyaan antithesis, Hakim dituntut berperilaku semacam itu, lantas apakah selama ini Hakim sudah diperlakukan secara Jujur, Bersih, Transparan dan Profesional, baik oleh kalangan eksternalnya, terlebih di internalnya sendiri? Masih menjadi sebuah misteri.

Comments

Post a Comment