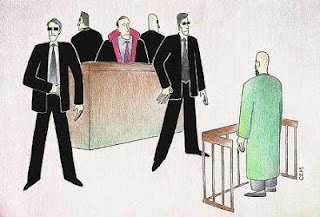

(Bukan) Hakim vs Non Hakim

Bukan hendak memanaskan suasana, namun

semata-mata demi mewujudkan badan peradilan yang agung saja. Bukan hendak

membeo atau ikut-ikutan saja, tapi memang terkadang untuk memunculkan suatu isu

perlu pemantik besar sehingga menjadi perhatian publik yang pada akhirnya akan

menimbulkan ekses demi perubahan, demi perbaikan.

Menjadi berita yang cukup besar

tatkala Hakim Agung Prof. Gayus Lumbuun bersitegang dengan Sekretaris Mahkamah

Agung, Nurhadi di media. Persoalannya adalah lontaran keras dari Prof. Gayus

yang menyatakan bahwa Hakim Agung menjadi kelas 2 di institusinya sendiri.

Sedangkan yang menjadi kelas 1 adalah para PNS eselon I. Sontak hal tersebut

mendapat reaksi keras dan penyangkalan dari Sekretaris MA.

Agar publik tahu, di institusi

Mahkamah Agung maupun keempat lingkungan peradilan di bawahnya, ada dua golongan

besar – bila dikatakan seperti itu- yang memiliki kewenangan masing-masing.

Hakim dan non-Hakim. Ketua –Mahkamah Agung maupun Pengadilan-, merupakan Hakim

yang adalah tenaga teknis Yudisial. Sedangkan non-Hakim adalah tenaga teknis

Yudisial yakni Kepaniteraan serta Kejurusitaan, dan tenaga non teknis yakni

kesekretariatan.

Kesekretariatan memegang peranan

dominan dalam penentuan maupun pengadaan sarana dan prasarana kerja Hakim

maupun Kepaniteraan dan Kejurusitaan. Jadi dalam lingkup Mahkamah Agung, dapat

dikatakan ada 2 matahari, yakni Ketua/Wakil sebagai pimpinan serta Sekretaris

sebagai pemegang anggaran. Atau dalam lingkup Pengadilan, Ketua/Wakil sebagai

pimpinan institusi sedangkan Panitera yang merangkap Sekretaris adalah sebagai

pemegang anggaran.

Ketidaklaziman yang didobrak oleh Prof

Gayus adalah anggapan bahwa selama ini Hakim tidak perlu berkomentar hal-hal

remeh seperti itu, tidak perlu Hakim komplain soal sarana dan prasarana

kerjanya, lebih baik menggeluti perkara yang sedemikian rumit dan banyaknya.

Lebih baik menyepi dan meneliti berkas yang tak pernah habisnya, seraya

mensyukuri apa yang diterimanya sebagai sarana dan prasaran kerja.

Di tataran pengadilan tingkat pertama

maupun banding, sebenarnya hal serupa juga nyata dan ada terjadi. Terkadang

kedudukan Panitera/Sekretaris lebih dominan dalam hal penyediaan fasilitas

kerja, yang bisa berdampak pula pada kinerja hakim, bahkan martabat Hakim itu

sendiri. Bayangkan saja, salah seorang kawan Hakim pernah bercerita bahwa

Panitera/Sekretaris di tempatnya bertugas “mengkandangkan” 2 mobil dinas di Rumah

Dinasnya, sementara dia sendiri hanya naik ojek ke kantor. Di tempat lain, ada

pula PNS selevel Bendahara atau Panitera Muda yang mendapatkan jatah motor

dinas, sementara Hakim yang jelas-jelas menurut Undang-undang berhak

mendapatkan kendaraan dinas, ditawarkan kendaraan dinas pun tidak.

Dari sinyalemen di institusi Mahkamah

Agung, yang juga tercermin di banyak institusi Peradilan di bawahnya muncul

kesan, jangan-jangan selama ini bukan negara yang tidak menyejahteraan Hakim,

tapi internal Institusi Mahkamah Agung? Masih ingat tambahan anggaran Rp. 500

Milyar yang diajukan Mahkamah Agung dalam Perubahan APBN 2012? Sekretaris

Mahkamah Agung sendiri-lah yang menyatakan bahwa anggaran itu bukan untuk

peningkatan kesejahteraan hakim.

Pengajuan tambahan anggaran untuk

Mahkamah Agung, yang kemudian, yang hanya disetujui oleh DPR sekitar Rp. 405

Miliar, itu bukan untuk peningkatan kesejahteraan hakim yang dalam hal ini

adalah Tunjangan Pejabat Negara, saat gencarnya rencana mogok sidang pada saat

itu. Melainkan untuk Uang makan pegawai dan

hakim sebesar Rp. 40 miliar, tambahan tunjangan struktural sebesar Rp. 65,1

miliar serta tambahan tunjangan belanja khusus sebesar Rp. 299 miliar.

Padahal dengan penuh percaya diri saat itu beberapa anggota DPR menyatakan, itu

adalah untuk alokasi perbaikan kesejahteraan Hakim, sehingga tak perlu lagi

Hakim mengancam-ancam mogok sidang. Namun kenyataannya, sama sekali bukan

diposkan bagi tuntutan kesejahteraan Hakim.

Hal lain yang secara kasat mata dapat

dilihat adalah, dalam hal peningkatan kualitas dan kapasitas terkait kinerja.

PNS baik di lingkup yudisial maupun kesekretariatan, dalam satu tahun anggaran

kerap mendapat panggilan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan ini-itu,

sedangkan Hakim sebaliknya, bahkan ada salah seorang Hakim senior yang telah

mengabdi selama ± 5 tahun di satu Pengadilan, hanya pernah sekali mengikuti

pendidikan dan pelatihan, itu pun tentang Kode Etik & PPH, bukan persoalan

teknis yudisial. Jadi, bagaimana mungkin Hakim tidak dianaktirikan, dalam hal

peningkatan kualitas individu saja sudah diabaikan, apa lagi fasilitas untuk

menunjang kinerja yang didapatnya di kantor.

Independensi

jadi kelemahan?

Hakim yang dalam pelaksanaan

kewenangannya tak punya atasan juga tak punya bawahan, merupakan suatu

kelebihan, tapi kadang juga jadi kelemahan. PNS di lingkungan Peradilan

memiliki atasan langsung Kasubbag-nya, dan pejabat penilai atasan itu adalah

Panitera/Sekretaris. Dalam pelaksanaan kinerjanya, terkadang PNS itu lebih

tunduk dan patuh kepada Panitera/Sekretaris daripada Hakim, sehingga tugas

Pengadilan terhambat oleh itu. Padahal, sejauh itu adalah tugas yang berkaitan

dengan dinas dan fungsi yudisial harus dilaksanakan sebaik-baiknya.

Hal ini secara tidak langsung kerap

jadi persoalan. Bila terjadi ketidakcocokan baik dalam persoalan kinerja maupun

pribadi antara Hakim dengan Kesekretariatan, maka amat sangat dimungkinkan

tupoksi Hakim akan menjadi terhambat hanya karena hala-hal seperti itu. Semestinya,

dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, Hakim telah diberikan fasilitas yang

lengkap, mulai hal sederhana seperti Alat Tulis Kantor (ATK) sampai hal-besar

semisal Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas. Karena meskipun tidak menjamin akan

sempurnanya tupoksi di bidang Yudisial Hakim, namun keberadaan dan kelengkapan

sarana maupun prasarana penunjang bagi Hakim akan berbanding lurus dengan

kinerjanya tersebut.

Prasangka

Bila ditelaah, sebenarnya hal tidak

fair semacam ini bertolak dari anggapan yang mengandung prasangka. Hakim

diposisikan sebagai orang yang sudah kaya dari sono-nya. Bila tidak kaya pun,

dengan jabatannya ia bisa memperkaya diri, entah dengan menerima uang suap

ataupun gratifikasi dari pihak yang bersengketa. Inilah kemudian yang menjadi

preseden, sehingga muncul anggapan bahwa, toh Hakim sudah bisa mencukupi sarana

dan prasarana kerjanya sendiri dari uang suap ataupun gratifikasi, sehingga

tidak perlu difasilitasi oleh anggaran kantor. Dan preseden yang lebih ekstrim

lagi, bila Hakim bisa mengeruk uang dari perkara yang ditanganinya, mengapa

kesekretariatan tidak boleh mengeruk keuntungan dari anggaran kantor yang

dikelolanya?

Jadi dengan adanya publikasi di media

tentang persoalan ini, hendak dibagaimanakankah Hakim? Apakah tetap

disubordinasikan oleh negara, bahkan oleh internalnya sendiri? Atau akan

dikembalikan hak-haknya secara adil dan proporsional sesuai ketentuan

perundang-undangan?

Karena sekali lagi perlu ditegaskan,

marwah dari Pengadilan adalah fungsi yudisial, fungsi mengadili, c.q. dilaksanakan oleh Hakim. sementara

fungsi-fungsi lain adalah penunjang saja. Sehingga tidak pada tempatnya Hakim sebagau

fungsi pokok mengadili, didudukkan di bawah ketiak fungsi penunjang.

Comments

Post a Comment